中华民族自古以来尊师崇教,我毕业离校已半个多世纪,师恩重山,师恩难忘,时常想起大学时光的老师,在此表示诚挚的敬意和殷切的思念。

1958年时任行政9级的朱康临阵受命,担当创办轻工业部第一所直属高校一一北京轻工业学院的重任,并担任院党委书记兼院长。

他除了抓搭建领导班子外,就是挑选人才,组建教师队伍,尤其是优选资深教师。朱院长执持由轻工业部部长李烛尘赋予的尚方宝剑一一可以到全国各地挑选人才,于是一批在国内外享有名望的学者、教授和高级工程技术专家进校执教,他们有轻工业部皮革研究所所长、一级工程师杜春晏,硅酸盐研究所所长、一级工程师赖其芳,中国微生物学会常务理事金培松,化学工程专家程铭之,造纸权威、三级工程师曹光锐,陶瓷专家游恩溥,轻工机械专家曾广寿,皮革分析及皮革组织构造专家潘津生,等等,形成一支业务素质很高、学术造诣很深的教师队伍。

1963年9月我初进校园,得知轻化工一系造纸专业拥有好几位层次很高的老师,十分欣喜,从那时起就盼望今后能够聆听他们讲授专业课程,如遇甘霖,受教受益,增长知识,学好本领,建设祖国。

1966年6月我们63级上完基础课,按教学计划,已在锦州金城造纸厂实习,然而特殊时期骤然来临,造成停课闹革命,彻底打乱了教学进程,在以后的两年始终没有上专业课程,当然也未完成毕业设计和毕业论文,这不仅耽误学业,也影响今后的技术职称评定和晋升。

尽管如此,但对讲授专业课老师有印象,轻化工一系多位领导都是河北人。

一位是系总支书记张耀瑞,是河北行唐县人,他曾在行唐打过游击,行政14级,正处级,是一位值得尊敬的老干部,他退休于位于河北固安的中国轻工业管理干部学院,住在北京轻院家属楼内。他的儿子张文进曾任复建后北京轻院院党委委员、宣传部部长,后调到首都师范大学任职。

另一位是肖连波老师,他也是河北人,生于1900年,19岁赴美国留学,专攻制浆造纸,先后任教于天津大学(系我国制浆造纸专业鼻祖)、河北轻工业学院,1964年转入北京轻院,二级教授,资格老,辈份高,在全国造纸界享有盛誉,是天花板人物,他任一系系主任,因年事己高,不再授课,很少出面,担任教学指导和学术研究。1970年以古稀之年随校西迁咸阳,经历了搬迁之辛,不适之苦,1975年去世,享年75岁。

再一位是曹光锐老师,他生于1916年,河北辛集县人,先后毕业于清华大学化工系和燕京大学研究院,参加过“一二.九”运动,一九四九年前曾在晋察冀边区工作,中共党员。他是三级工程师,曾任轻工业部直属企业一一吉林开山屯造纸厂总工程师,有丰富的生产第一线实践经验,他只需用手掌拍一下造纸机卷取机上纸卷,便能测出纸张水份。曹老师生得方面大耳,很有福相,有位非常漂亮的太太,叫年景玉,在院阅览室任管理工作。

曹老师调入北京轻院后任轻化工一系第一副主任,讲授制浆工艺学,讲课重点突出,条理清晰,深入浅出,令人折服。

1970年他全家随校西迁咸阳,1978年北京轻院在旧址复建,曹老师从西北轻院调回北京轻院,全家住在北轻一号楼前大门外东侧一幢家属楼内。曹老师有心脏病,于1991年去世,享年75岁。

轻化工一系还有一位系副主任奕绍正,江苏镇江人,他是调干生,在北京轻院早期毕业后留校工作,升职较快,在特殊时期前任一系副主任,行政16级,副处级,被称为“少壮派”,

1968年成立院革委会时,他被“三结合”进一系领导班子。他随校西迁咸阳,曾负责西北轻院招生工作,到昆明去招收新生,遇到北轻校友,不忘旧情,诉说衷腸。

还有一个资深老师一一钟香驹老师,他出生在香港,毕业于大名鼎鼎的国立西南联合大学,众所周知,西南联大学子,桃李芬芳,都是国家精英,栋梁之才。

1948年钟老师毕业于美国缅因大学,获得化工硕士学位,回国后在广州岭南大学任教,1950年奉调进京,先后在轻工业部造纸局、中国轻工业北京规划设计院任职,1958年来到北京轻院任造纸教研室主任,他一派儒相,学者风范,正值年富力强,精力充沛,任课较多,担当较繁,责任较重。

值得称道的是钟老师经历了西迁咸阳和复建北轻的曲折和坎坷,不辞艰辛和磨难,付出了大量的心血和精力。

他在西北轻院任造纸教研室主任,返京后兼任中国造纸学会学术委员会主任委员,注重并着力于学术研究及实践活动,著书颇丰。

他著有高校教材、专业参考等书籍18本,在国内外发表论文近百篇,有40多篇为英文稿。

钟老师参与了与美、英、德、法等十多个国家的技术、学术交流,参与众多造纸企业的筹备、设计、建设工作。

难能可贵的是钟老师在陕科大、北工商分别设立了“钟香驹奖学金”,热心于公益事业,为培养人才做出显著成就。

他荣获“中国造纸蔡伦终身奖”,为我国造纸工业的发展作出重大贡献。

2015年4月23日,钟老师在北京逝世,享年92岁。钟老师是造纸界一代名师,领军人物,为我国造纸事业鞠躬尽瘁,奋斗一生,贡献一生,令人钦佩和敬仰。

还有两位资深老师,一位是龙正善副教授,在特殊时期前从河北轻院调到北京轻院,时年已近花甲,他个子矮小,生得慈眉善目,可是在特殊时期初期受到摧残人格的冲击,身心遭受严重伤害,疲惫致极,难以复原,以致几年后不幸去世,这是特殊时期带来的灾难,要不然他能为造纸教学事业多作贡献。

另一位是张玉范老师,她教过我们几堂《纤维化学》课,她是资历深厚讲师,据说很快要晋升副教授,然而特殊时期来临,使她遭受不公正待遇,不但耽误晋升副教授,而且进了“牛棚”,打扫厕所,失去了继续执教的机会和权利。

他们在特殊时期的遭遇,令人痛心,值得深思。

还有一位留苏老师,王肇基,山东龙口人,生于1937年,中共党员,1961年毕业于前苏联列宁格勒森林工业大学化工系制浆造纸专业,曾先后在北京轻工业学院、西北轻工业学院造纸教研室执教,任教研室副主任兼实验室主任。

他个子稍高,身体健壮,戴金絲边眼镜,衣着讲究,颇有风度。1979年他调到青岛,先后担任轻工技校、第一轻工业学校、职业大学、青岛大学领导职务,后改教从政,任青岛市委常委、市委秘书长,履职跨度大,是一位不可多得的全面型人才。

制浆造纸专业老师有三位于上世纪50年代末期毕业于华南工学院(今华南理工大学)老师,陈中豪、李少侯、刘仁庆,制浆造纸是华南工学院的强项专业,三位老师显示出众的业务能力,他们都是教师队伍的生力军,后来成为主力军。

陈中豪老师,广东人,中共党员,当时在教师队伍中党员为数不多,他偏重造纸实验室工作,虽未曾授过我班课,但在1964年带领我班到北京昌平县(今昌平区)参加社会主义教育运动(即四清),他政治性强,严肃,认真,严格要求自己,1970年随校西迁咸阳,在西北轻院执教,后来调回他的母校华南理工大学,工作至退休,定居广州。

李少侯老师,广东人,曾带领我班去八达岭长城游玩,他给我的印象是体育特别好,羽毛球单、双打都十分出色,灵活快捷,抽杀勇猛,难以抵档。他还是校教师男篮主力后卫,组织进攻,传球神速、到位。他参加纸641班斗批改,与该班周翠华同学相识相恋,结为夫妻,该班同学热情地称李老师为姐夫。李老师随校西迁咸阳,在西北轻院执教,曾代表学校去新疆乌鲁木齐招收新生,后任中国轻工业西安规划设计院院长。周翠华毕业分配在某纸厂,后调入西北轻院任教,他俩育两子,定居西安,家庭美满幸福。李少侯老师于2018年去世,享年82岁。

刘仁庆老师,武汉人,为主授《纤维化学》课程张玉范老师的助教,曾带领纸63两个班去锦州金城造纸⺁实习。他随校西迁咸阳,1979年调回原址复建的北京轻工业学院,后在北京工商大学任教授,定居北京。他长期从事造纸科普宣传工作,著书颇丰,著作刊登于各种包装杂志为众。

还有一位党政与专业双管齐下的全面型人才谭国民,天津人,1963年毕业于河北轻工业学院制浆造纸专业,1964年轻工业部直属高校部分专业调整,随河北轻院造纸专业转并,谭老师来到北京轻院任教。他并没有受特殊时期影响,始终刻苦钻研,沉积学识,以后成为制浆造纸知名学者、博士生导师、教授,享受国务院政府特殊津贴,曾发表论文50多篇,培养大批专业人才。

由于谭老师政治性强,立场坚定,且学识渊博,精通教育,他很快被提拔到领导岗位上,历任西北轻工业学院党委书记,天津轻工业学院(今天津科技大学)党委书记、院长等职务,是一位懂政治、精专业、通教育的全面型领导干部。

谭老师是一位情深谊长的好校友,虽已居高位,但仍保持谦虚谨慎,热忱待人,对待校友视同亲人。他有句格言:只要我能为同学办到的事,我尽力办;我无力办到的事,请理解。他在思想上、行动上都是这样践行的。因此,谭老师有很好的口碑,凡提起谭老师,校友们个个竖起大拇指夸奖他,给予肯定和赞扬。

谭老师于2022年1月3日在天津逝世,享年83岁。

教授基础课老师也很优秀,使我们十分思念。大一时教授《画法几何与机械制图》课程是林学翰老师,助教是一位姓陈的女老师,四川人,她已怀孕,但晚间自修时还挺着大肚子来教室给同学们辅导、答疑。为解决夫妻分居两地,组织上已同意她调回四川,她毕业于名校四川大学,教学能力不差。

林老师任制图教研室主任。这门课较抽象,不大好教,主要靠学生自己的想象和理解。林老师,高高个子,稍瘦身材,大耳朵,双目炯炯有神,讲课不慢不紧,节奏恰如其分,他有丰富的教学经验,讲课时注意观察学生的脸部表情,判断是否听懂、明白,他的课程:使同学掌握知识,受教受益。

我毕业分配到江苏新沂造纸厂,因厂里已有4位66届造纸专业毕业生在搞工艺,所以厂领导安排我搞设备,这样在校所学的机械制图完全派上用场,知识学了总不会吃亏的。

林老师的爱人焦尚仁老师,在电工教研室任教,1970年全家随校西迁咸阳,在西北轻院执教至退休,付出一生辛劳和心血。

林、焦老师的两个儿子分別去了美国和加拿大,他们常回北京,所以林老师和焦老师基本定居在北京,但他们也参加陕科大西安校区生活区二期家属楼的集资,购置期房,可是他们没能等到楼房建成交付却已双双离世,很遗憾,让人伤心。

不少基础老师毕业于名牌大学,如教《高等数学》的王开逊老师毕业于北京大学,她戴眼镜,剪短发,中等身材,体质不错,在校求读时是一位短跑选手,曾获得名次。《高等数学》是基础主课,王老师担任纸63两个班每个星期共六节课,并需批改大量作业,教学任务重,但她完全胜任,听说她快要由助教晋升讲师,她的对象也是北大毕业的。

还有教授《有机化学》课程的施达常老师也是北京大学毕业的,安徽安庆人,一介白面书生,会唱家乡黄梅戏,他的爱人贾春华,是同乡,蛮漂亮,也是教《有机化学》,他俩随校西迁咸阳,在西北轻院执教,后来他俩都调到南京林学院(今南京林业大学)有机化学教研室任副主任、副教授,当时住在南京市一村。

还有许多老师,他们爱岗敬业,恪尽职守,甘当园丁,尽心尽力,为高等教育事业发展、为培养轻工战线建设人才贡献毕生精力。

如水流年,斯人已逝,桃李不言,下自成蹊,我们常相思,长相忆,这篇回忆文章写在我国教师节即将来临之际,寄托对北京轻院老师的崇高敬意和深切怀念,同时对共同接受老师教育培养、师出同门、同根成长的北轻58一65级老八届校友表示衷心的祝愿,祝健康快乐,家庭幸福!

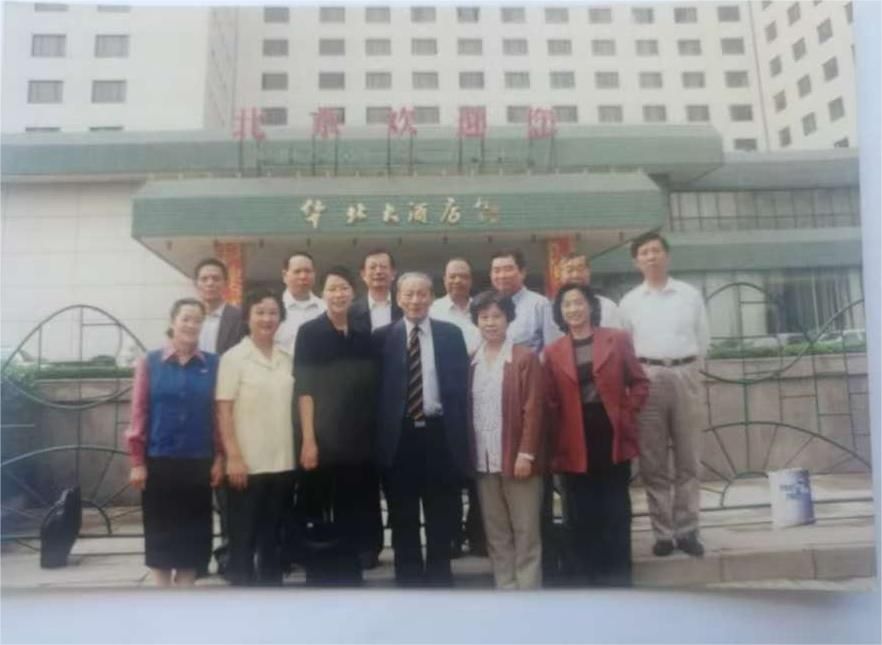

庆贺钟香驹教授九十华诞联谊会合影

钟香驹老师和他的学生(从58级到62级)于1998年在北京举办的中国造纸学会第10届学术年会时合影

刘仁庆老师青年和老年留影