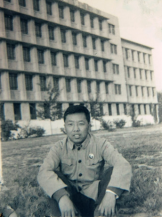

1963年我在北京师大附中高中毕业,考进‘北京轻工业学院’。五年求学生活记忆犹新。

我们入学时,学院规模不大,只有三个系六个专业。学院不大还有留学生。我被分配到二系,记得系主任叫樊应信,院长叫朱康。任课老师不记得名字了。学生宿舍楼两座男女各一。院里有医务室,小病小伤在这里看。校外还有定点公费医院。学生食堂,操场,淋浴室,礼堂、图书馆也有,都比较简陋,规模也不大。当时的学生们也没有高的要求。能保障学习就好。那年代入学率很低,大家都珍惜这上大学的机会。

那时入大学不收学费。家庭困难的同学,可以申请助学金。国家承诺毕业后分配工作。

大学一年级学习跟高中比较宽松。学校离玉渊潭公园不远,我常去慢跑锻炼。还因为住校,生活起居有了规律。入了大学还能享受公费医疗,有病不用挺着。我以前常牙痛,吃不好睡不着。这回治好了牙,吃饭也香了,所以我的身体也渐渐强了起来。

在上大学的日子里,我依然穿母亲做的棉衣、棉裤和带补丁的衣服。在吃上更没有挑剔,我对学校的伙食还很满意。五口之家全依靠爸爸一个人不足百元的工资。还有两个弟弟上学。高中毕业时,考虑到家里经济情况,我曾想到找工作挣钱。(爸爸只上过村小三年,38年加入村民主政权自卫队,后调到区武委会,弃农走上革命路。妈妈没上过学。)爸妈说自己没文化受憋,不能让你们再这样,只要考得上就供你上。如今我上大学了,当然要知道节约才是。每个月家里给15元生活费,花不了还常常有结余。

我学的专业是硅酸盐。头三年学的是基础课,后两年为专业课学习和毕业设计、实习、答辩。据说总共要学三十多门课程。真没想到做个玻璃瓶子、饭碗,制作个砖头瓦块还有这么多学问。教研室主任游恩溥工程师说:硅酸盐可不只是这些,硅酸盐也有不少高科技产品,它们的耐高温、抗腐蚀和高硬度等性能,是其他材料不可比的。火箭、卫星上都少不了它们。打好基础,硅酸盐专业大有前途……。主任的话大概是叫我们热爱自己的专业吧。当时爱不爱专业还说不上,我只是想既来之则安之,努力学习,珍惜上大学的求学机会。

大学里的学习和中学不一样。几个班的学生在一起上大课,没有老师紧跟在你后面,时刻提醒你要注意听讲,要完成作业等等。个别同学就偷懒起来,不完成作业。

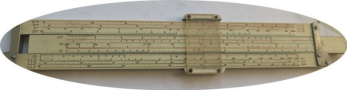

理工科必学数理化,需要做很多计算。那时没有电子计算器。“对数计算尺”是必备的。作业、考试,遇到需计算时,大家都是用“对数计算尺”。按实际需要的有效数字,都符合要求,很实用。

第一年下来期末考之前,系里发下通知:未完成作业者必须补齐作业,否则不能参加考试。这下子‘那部分学生’傻了,忙个不迭补作业。早知如此何必当初。原来学校早有统计,不是不管,就是看你有没有自制能力。打这儿以后大家都不敢掉以轻心了。

第一年下来期末考之前,系里发下通知:未完成作业者必须补齐作业,否则不能参加考试。这下子‘那部分学生’傻了,忙个不迭补作业。早知如此何必当初。原来学校早有统计,不是不管,就是看你有没有自制能力。打这儿以后大家都不敢掉以轻心了。

此后,我们在搞“机另”设计时,大家简直是废寝忘食,从选课题,查资料,到绘图写设计书。我们都整整地忙了一周。都想把自己的设计做得天衣无缝。

第一次接触设计,就使我体会到当一名工程师不容易,既要有扎实的专业基础知识,还要具备全面细致的思维头脑。诸多因素必须全盘考虑,才能圆满做成一件事。

经过奋斗,首战“机另”设计,全班都过了关,成绩还不错。

大学课程我喜欢学画法几何,分析化学,物理化学,矿物结晶学,材料力学等。这些课既要动手又要动脑,长知识又实用。为改善教学条件,学校后来盖了漂亮的专用实验大楼。教室宽敞明亮,设备更新,在里面上课心情特别好!

大学课程我喜欢学画法几何,分析化学,物理化学,矿物结晶学,材料力学等。这些课既要动手又要动脑,长知识又实用。为改善教学条件,学校后来盖了漂亮的专用实验大楼。教室宽敞明亮,设备更新,在里面上课心情特别好!

北京轻工业学院是所工科院校,学生将来是面向工厂。所以除了在学校上课学习,我们经常参加劳动。

学校设有小工厂,定期吸纳我们去劳动。在校办工厂我学会了电焊、钳工等基本技能。我们还到其他相关校外工厂去劳动锻炼。如北京大华陶瓷厂,北京玻璃四厂等。在陶瓷厂我的工作车间生产日用茶壶。我参与了生产全过程,从成型、上釉、烧制,到彩绘贴画、烤花、质检。实践中我学到不少瓷器、玻璃制品方面的知识。工人师傅们的吃苦耐劳和朴实诚信品格也影响着我的人格的形成。

学校还常组织参观工厂。如,北京窦店砖瓦厂,北京石景山钢铁公司,北京试验造纸厂。不拘泥于校园,走出去以丰富阅历,扩充我们的见识。

下乡劳动也是有的:我们班去过北京西郊农场,西山林场,安定门外立水桥就近农村(南七家庄村?)参加双夏劳动。任务主要是拔麦子,打场。拔麦子这活简单,弄不好手上就磨出泡。一天下来腰酸腿疼,感觉真累,可谁也不叫累。依仗着年轻睡一觉,第二天就又有劲了,依然是生龙活虎似的干起来。我最怕干“挠秧”(就是给水稻田松土除草)。因为稻田水里有‘蚂蝗虫’,它不声不响爬到你的腿上,用其口器刺入你的皮肤,吸取你的血,猛然见到它黑乎乎的躯体很吓人。

深深记得大学第一年去北京西郊林场,参加夏收夏种劳动的那一回,麦子收完,又抢栽玉米苗。我们住在半山腰的一个大礼堂里,那里的蚊子特别多,我们都没蚊帐,用褥单裹住全身,热得不行,不这样有蚊子咬得也不行。一个夜晚一会儿也睡不着,只靠午休时间睡一会儿。还好时间只有一个星期,不然我们都会挺不住的。

我们参加过京密引水工程挖渠劳动,每天挖土方,吃住在工地。同学们干劲十足,每天都超额完成任务!学院领导还亲临工地看望我们。顺应“反修、防修”国内国际形势,体力劳动成为大学生活中重要的部分。

第二年冬,我们还参加了京郊北安河农村的“四清”运动。教研室主任(游恩溥)游工程师也和我们吃、住同一屋,一起搞“四清”。北安河村和我的老家较近,隔着妙峰山,直线距离多说四十里。那里的生活习惯,说话语音和我也相近。冬天每户都烧地炉睡热炕。

当时“四清”运动搞得很神秘。我们集体住宿,吃自己的食堂。白天去下地劳动,不和当地村上任何人谈话。到掌灯时,才两人一组,深入农户走访贫下中农,调查村干部有没有‘四不清’问题。一个村的人,亲连着亲,虽说当时村干部都挂了起来,做调查取实情,还是很不容易的。村民始终和我们不冷不热,总有一种距离感。

我和周丽娟分在一组。在村里办事我们很谨慎,生怕说走了嘴,站错了队。时常还要警惕,会不会有坏人搞破坏活动。当时阶级斗争的弦,可是绷得紧!

一个半月我们撤回学院上课了,村里‘四清’的结果如何,我也记不得了。但通过这次社会实践,我了解到农村现实社会的复杂性,意识到农民问题是中国最大的问题。

大学里我们学习解放军也搞军训。请来某部海军战士做我们的教官。

在班长朱新民带领下,我们班苦练队列、正步走;学刺杀、格斗;教官还教我们快速打背包,紧急集合动作要领。那时年轻气盛,都有不服输的劲头。两人对练刺杀,为安全练习者要身穿上配带钢板的护具,头戴护面钢丝罩,手持带橡皮头的木枪。有一次,一个同学(梁**)在刺杀对练时仰面跌倒,摔了个轻度脑震荡。这可吓坏了教官。事后,这个项目变成个人自选科目。

军训中让我们大出洋相的是夜间紧急集合和急行军。

有一天后半夜,紧急集合号突然响起,按训练要求不准开灯,同学们摸着黑穿好衣服、打背包,还要带齐毛巾、水壶和备用的鞋。一分半钟,男生从五楼宿舍来到操场,集合完毕开始急行军。黑夜里我们也不知道走的是那条路,说是急行军。因为排头是大个儿,他们大步走,到队尾,我们小个儿简直就是一路小跑。仅一个来小时,天蒙蒙亮,我们回到学校。大家互相看着,简直像是一个个从战场上下来的败兵:帽子戴歪了,上衣的扣子系错位了,鞋带子也开了。最不像样的是女生的背包,可能由于力气小打的不紧而散了架,夹在背包上面的鞋子也掉了,连背带抱的拖回到学校,算是完成这次训练。

这次活动,也使我们知道和解放军相比,大学生们在纪律作风、严格要求上,和解放军的差距太大了。

在北京的大学生每年都参加 “五一”,“十一”的庆祝活动。白天要参加天安门群众游行,晚上到天安门广场指定地点狂欢。在离天安门最近区域是首都大专院校专属地盘,大学生们在这里伴随广场播放的优美歌曲,尽情歌舞抒放爱党、爱国的情怀。为此两节前,我们在学院里要学、练集体舞。记得有一年要求我们参加“大学生千人大合唱”,《我们走在大路上》等歌曲。几千人大合唱要做到步调一致不容易。班里文艺委员马莉同学,认真的教着大家,一遍遍练习。排练有时男同学也要剃须、描眉化妆。我们多少有些不好意思。但大家都做了,因为这是在完成政治任务。当时的一切都是政治挂帅。

到了“大三”以后,学习每个人都紧张起来。因为这时开始学专业课了,人也长大成熟多了,还有两年就要毕业。这时也有人开始偷偷的谈恋爱,大家都看得出来,但谁也不捅破这层薄薄的纸。我是个一向守规矩老实人。不善言谈交际。体质差个子小,略有自卑。和别的班级同学几乎没有来往(机械系有一个附中同年级的同学叫‘范里’,五年大学期间都没和他说过话)。一到放假,休息日,我就回家帮助家里干点啥。外地同学节假日常会结伴去逛北京的公园景区。

那个时代社会上没有歌厅、舞会,学生没有人化妆,佩戴首饰。大家似乎都一样,一身的“正装”(中山装),一个样的发型,没有一点儿个性的张扬。每个人的理想就是革命的需要。爱情被蒙上神秘的色彩,不可言传。报刊媒体上找不到谈情说爱的字眼,到处都是“高大全”的形象。思想战线上,我们接受的完全是一切为“革命”的教育。国际歌声响遍中国大地,连载《九评》揭露、批判苏联赫鲁晓夫修正主义激奋人心。国际舞台上好像只有中国才是真正的马列主义,我们一定要扛起是反修防修的大旗,誓将革命进行到底!

到1964年,我们的原子弹试验成功了。苏联赫鲁晓夫下台了。中国取得反修防修重大胜利。我们这一代更加相信马列主义、毛泽东思想。

在大学的日子里,我们没有死读书,读死书,我们有许多时间接触了工、农、兵。我们这一代大学生,后来在各自的工作岗位上,被誉称之为“物美价廉,经久耐用”的“放心产品”。在各自工作岗位上兢兢业业,贡献终生。

在大学的日子里,我们没有死读书,读死书,我们有许多时间接触了工、农、兵。我们这一代大学生,后来在各自的工作岗位上,被誉称之为“物美价廉,经久耐用”的“放心产品”。在各自工作岗位上兢兢业业,贡献终生。

在校期间毕业前期,我们(硅632)在老师指导下,自己动手制作了毛主席瓷质像章。保留至今,留下物证。

作者简介

白凤余 男

1943年出生 原籍 北京市 中国民进会员 中学高级教师。

1957---1663年 就读北京师大附中

1963—1968年,北京轻工业学院硅632班学习。

1968年毕业,分配到秦皇岛耐火厂工人。

1971年组织调动到北戴河中学,任物理教师。

1985年加入中国民主促进会秦皇岛市委员会。

1998年抽调到北戴河区教育局教研室,中学物理教研员。

2003年退休。从教32年。

我的电子邮箱;bdhbfy@163.com